行為式設計工作坊流程(主題:咖啡經驗)

A【價值提取】

1.深度訪談:- 「兩兩一組」訪談咖啡經驗,在訪談過程中,將對方所提到的經驗,試著洞察出「3個正面經驗(黃色Posit-it)」及「2個負面經驗(綠色 Posit-it)。」

3.價值分析:

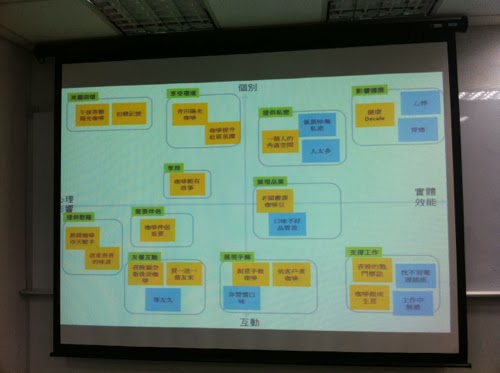

- 兩軸分析:(a)挑選出上述排列出「最重要」的價值,以此預想兩個「對比關鍵字」,放置於X軸上。ex:最重要價值為「咖發帶動」,預想兩對比關鍵字為「個人」、「團體」。

(b)將前2-4個相對重要的Post-it中,選出與上述「最重要」價值「異質性」較高者,同樣以此價值預想兩個「對比關鍵字」,放置於Y軸上。ex:挑選出異質性較高的價值為「提示的咖啡」,預想兩對比關鍵字為「外顯」、「內隱」。

(c)找出Posit-it的群聚關係。較為聚集的Post-it可視「產品」或「服務」的主要價值定位。較偏離的Post-it可試圖微調使其接近於目標價值。

(d)最後確定產品或服務的形態,以及能夠提供的價值。

B【Persona】

- 確認產品或服務的形態後,小組中每人構築兩個角色成為產品或服務的代言人。一人為主要目標顧客,一人為較不常光顧但仍會出現的顧客。

- 組內經過分享討論後,決定兩個主要角色,並描繪出來,敘述其外顯特性、內隱價值、生活形態…等,為角色取個容易促發聯想的名字。並找出此角色跟咖啡連結的「關鍵時刻」。

C【How might we?】(553 or 653)

- 在描繪出目標顧客後,每人自己列出五個目標顧客的需求,再由其中挑出三個最重要的。

- 並參考以下描述語句闡述「使用者需求」/「經由提供_____,以滿足他的_____」。

- 接著再提取其中最重要的需求,並思考解決方案,然後利用「553規則」(5個循環(視小組成員人數而定),5分鐘,每人3個點子),讓自己的點子可以被擴散或再次的運用在其他人的想法上。

- 經過五個循環後,每個人拿回自己的「解決方案思考表單」,每人再從中提取2個最精彩的方案。若一組五人,則共有十個點子。

D【Behavioral modeling】(發散式認知)

- 在事先準備好的壁報紙上貼妥「橫軸」與「縱軸」預設的Post-it。橫軸代表「顧客旅程」,包含「準備」、「交易」、「初用」、「融入」、「離開」。縱軸元素為「人」、「物」、「境」、「活動」、「感受」、「接觸點」。

- 將十張Post-it「分散」的排列在上述壁報紙中。此即為「行為式設計」所謂,將活動脈絡與內容體驗兼顧,將設計創新置於「人、境、物、活動」的「分散式」認知環境,以完成行為塑模(behavioral modeling)。協助用戶進行新活動、獲得新價值與新體驗、產生新行為。

- 並由小組成員投票,在你認為於此產品或活動中,最有價值的方案上貼上「小紅點」。此時價值的評估有三個可參考的依據,包含:a)此點子是否為最高投報率 b)此點子是否為最有機會的破壞式創新 c)此點子是否合乎代言人需求。

- 僅留下前五張最高票的Post-it於顧客旅程表中,並且盡量使其「平均分配」於幾個「流程節點」中(目的是希望達到上述「分散式」認知環境,讓亮點能平均分散在不同的階段中,以免效益彼此抵消)。[重點提示]此時便利貼不應該出現在“接觸點”的橫排。

E【劇本填空】(代言人+顧客旅程)

- 接著在每一個「流程節點」中,由小組成員試圖發想除了現有Post-it(方案)外的其他劇本元素(如下圖桃紅色Post-it)。而這些構想元素都必須與「現有方案」有直接相關性。

[重點提示]”人“非一定前台可見。“接觸點”應為「具體可見」的事物。“境”可指情境、環境。而除了“感受”是我們「無法控制」的之外,其他劇本元素都應該是「可控制的」,也就是說,劇本不是“意外”,我們必須去「預期事件」,進而「引發事件」。

[重點提示]”人“非一定前台可見。“接觸點”應為「具體可見」的事物。“境”可指情境、環境。而除了“感受”是我們「無法控制」的之外,其他劇本元素都應該是「可控制的」,也就是說,劇本不是“意外”,我們必須去「預期事件」,進而「引發事件」。

F【劇本咖啡】(交叉循環分享)

- 指派小組成員2-3位至別組聽取他組所提供的服務(產品),並給予二正二負的意見。

- 留下來的組員,則需負責介紹當組的服務(產品),聽取意見並記錄。

- 最後除了兩位既有的代言人外,需另外編排兩位代言人各自的劇本(故事),主要代言人要有兩個劇本,次要代言人一個劇本,以及一則廣告(服務or產品)。

(ps.到這裡時小組有點不受控!並沒有按照余老師引導的規則走= =)

- 推薦BOOK:設計力創新

【感謝余德彰老師精彩的授課內容與相關教材提供】

相關文章:行為式設計原理

沒有留言:

張貼留言